• di ANDREA CORMANO

Sindrome da Fatica Cronica/Encefalomielite Mialgica: risvolti terapeutici secondo l'eziopatogenesi

Medicina Integrata

Definizione della Sindrome da Fatica Cronica/Encefalomielite Mialgica

La Sindrome da Fatica Cronica o da Stanchezza Cronica (CFS, acronimo di Chronic Fatigue Syndrome) e l'Encefalomielite Mialgica (ME, acronimo di Myalgic Encephalomyelitis), quest'ultima inserita nell’ICD10 con il codice G93.3, sono condizioni gravi e debilitanti che colpiscono milioni di persone. Pur avendo definizioni diverse, CFS e ME vengono spesso utilizzate in maniera interscambiabile per riferirsi ad una malattia caratterizzata da profonda stanchezza presente da almeno 6 mesi e da un insieme di altri sintomi che interessano diversi sistemi ed apparati. Entrambe le patologie sembrerebbero essere connesse tra di loro tale da rendere difficoltosa la diagnosi ed il percorso terapeutico delle stesse. Proprio per questo motivo è stato pubblicato nel febbraio 2015 il rapporto "Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness", dall' Institute of Medicine nel quale si parla di Systemic Exertion Intolerance Disease (SEID), ossia una malattia sistemica da intolleranza allo sforzo, poiché l’Encefalomielite Mialgica non descrive accuratamente questa malattia e il termine Sindrome da Fatica Cronica potrebbe risultare banale.

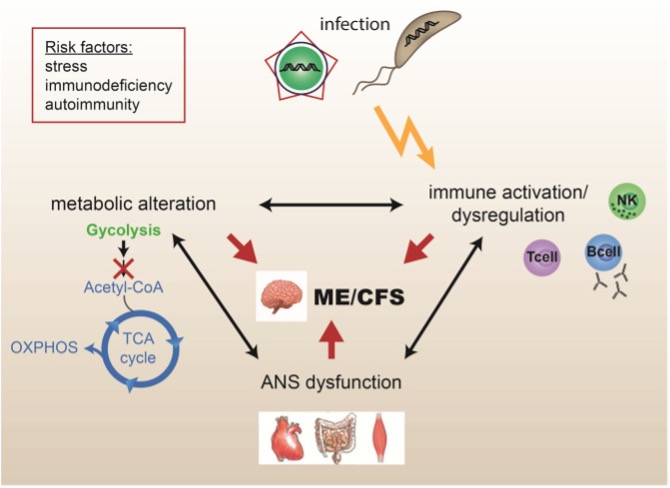

È bene specificare che la SEID non è una patologia psicologica o psichiatrica ma bensì una patologia multisistemica, complessa, cronica che frequentemente e drammaticamente limita le attività dei pazienti affetti. Infatti, mentre l’Encefalomielite Mialgica è caratterizzata, per lo più, da disregolazione del Sistema Nervoso e del Sistema Immunitario, disfunzione del metabolismo energetico cellulare, disturbi del sonno, la Sindrome da Fatica Cronica è, invece, una condizione di affaticamento cronico presente da almeno 6 mesi.

Epidemiologia

Secondo una systematic review e meta-analisi condotta nel 2020, la prevalenza della ME/CFS è di circa 1,5%. In base a tali dati di prevalenza, si potrebbe dire che, approssimativamente, in Italia ci potrebbero essere circa 900.000 persone affette da CFS. Le donne risultano essere più colpite degli uomini, ma in questi ultimi anni sono in crescita le diagnosi anche nei bambini e adolescenti.

Criteri Diagnostici

Sono stati pubblicati diversi studi scientifici che identificano i criteri diagnostici che devono essere presenti nei pazienti per poter emettere diagnosi di EM/CFS.

Nel 1994, Fukuda e i suoi collaboratori hanno definito la CFS come una sindrome caratterizzata da almeno 6 mesi di stanchezza persistente e/o autoriferita e almeno 4 degli 8 sintomi minori tra:

- Compromissione della memoria;

- Linfonodi dolenti cervicali o ascellari;

- Mal di gola;

- Dolore a più articolazioni;

- Dolori muscolari;

- Cefalee di nuova insorgenza;

- Malessere dopo uno sforzo (PEM);

- Disturbi del sonno con sonno non ristoratore.

Carruthers insieme ai suoi colleghi canadesi, nel 2003, per aiutare i medici a fare diagnosi di ME/CFS identificò seguenti criteri di definizione: ossia la presenza di almeno 4 dei sintomi cardinali da almeno 6 mesi tra fatica, malessere generale dopo uno sforzo (PEM), disfunzioni del sonno, dolore, la presenza di due o più manifestazioni neurologiche e/o cognitive e almeno un sintomo tra il sistema nervoso autonomo, il sistema immunitario e l’apparato neuroendocrino.

Nel 2007, il NICE, con delle linee guida per la diagnosi e gestione della ME/CFS, ritenne necessaria la presenza di affaticamento e almeno un altro sintomo da 4 mesi tra i seguenti: disturbi del sonno con difficoltà ad addormentarsi, dolori muscolari e/o articolari, cefalea, vertigini e/o nausea, malessere generale o sintomi simil influenzali, palpitazioni, disfunzioni cognitive, infiammazione della gola e linfonodi dolorosi.

Nel 2011, sono stati pubblicati i Criteri Internazionali di Consenso, i quali sono suddivisi in 4 categorie:

- Sfinimento neurologico post sforzo (PENE), che in base alla gravità dei sintomi e della compromissione del quadro clinico si identificano 4 stadi.

- Compromissione neurologica con almeno un sintomo da 3 delle 4 categorie: A. problemi neurocognitivi; B. dolore muscolo-scheletrico; C. disturbi del sonno quali: insonnia, sonnolenza, sonno non ristoratore e continui risvegli; D. disturbi neuro sensoriali, percettivi e motori.

- Disturbi immunitari, gastrointestinali e genito-urinari con almeno un sintomo da 3 delle 5 categorie tra: A. sintomi simil influenzali; B. suscettibilità alle infezioni virali con periodi di recupero prolungato; C. tratto gastrointestinale; D. tratto urinario; E. sensibilità al cibo, farmaci, odori e sostanze chimiche.

- Almeno un sintomo sulla produzione e/o trasporto di energia che interessa l’apparato cardiovascolare, l’apparato respiratorio, la perdita di stabilità termostatica e l’intolleranza alle temperature estreme.

Patogenesi

I meccanismi patologici della Sindrome della Fatica Cronica sono molteplici e tutt’oggi sono oggetti di continui studi infettivologici, immunologici, neurologici, tossicologici, gastrointestinali, metabolici.

Patogenesi infettivologica ed immunologica

In questi ultimi due anni a causa del COVID sono stati molto studiati i meccanismi eziologici infettivi-virali e quelli immunologici. Molta importanza è stata data alla presenza di situazioni cliniche post virali.

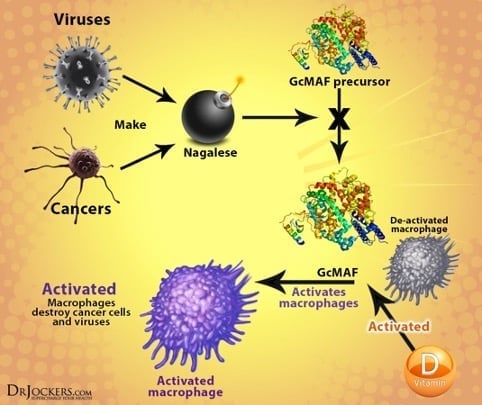

Gli agenti infettivi, per lo più, Herpes Virus come l’EBV, CMV, HHV6, HHV7 e altri virus sono fattori scatenanti la patologia, infatti, producono l’α-N-acetilgalattosaminidasi, detta Nagalase, che deglicosila la proteina DBP (proteina Gc), precursore del più importante fattore di attivazione macrofagica (MAF). La proteina Gc trasporta il trisaccaride Nagalase. Attraverso la deglicosilazione il trisaccaride viene rimosso dalla proteina Gc. La proteina Gc glicosilata non può più essere convertita in MAF, causando una riduzione del GcMAF. Con la riduzione del GcMAF si ha una ridotta attivazione dei macrofagi, i quali non riconoscono e uccidono le cellule tumorali e infette da virus. Si allega schema riassuntivo del meccanismo della Nagalase e del GcMaf.

Connesso al meccanismo infettivo, vi è l’alterazione del sistema immunitario, caratterizzato da un alterato numero dei Linfociti T totali, CD4 e CD8, un alterato rapporto CD4/CD8, da fenomeni di autoimmunità, da una alterata produzione delle citochine infiammatorie e dalla presenza di immuno-complessi. Infatti, nei pazienti con CFS spesso è presente una riduzione delle cellule NK che si associa a una ridotta attività citotossica (1,2,3).

Patogenesi mitocondriale e xenobiotica

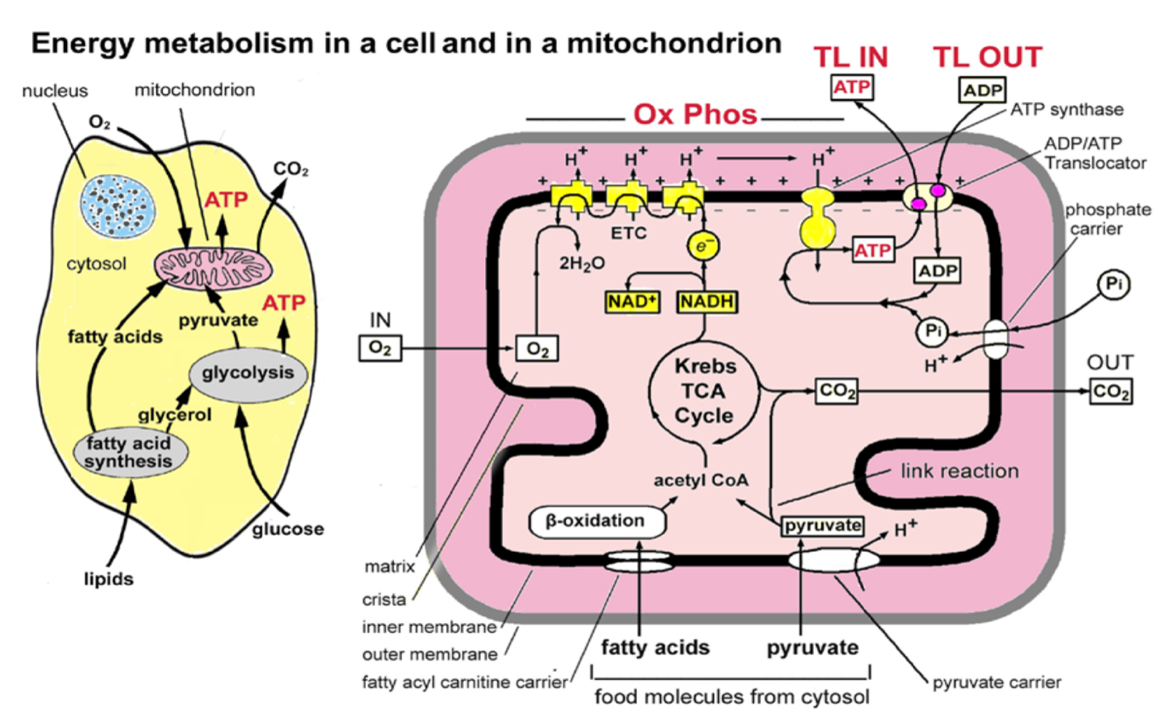

Uno dei principali meccanismi patogenetici è la disregolazione del metabolismo dei mitocondri con deficit di produzione di ATP e alterato trasporto di ioni. Tale disregolazione è favorita dalla presenza di sostanze xenobiotiche che si legano ai siti attivi della Proteina Traslocatrice (TL) e alterano sia il trasporto dell’ATP, prodotto nel mitocondrio, sia il trasporto dell’ADP citosolico. Si determina una ridotta fuoriuscita di ATP dal mitocondrio al citosol e una ridotta entrata di ADP dal citosol al mitocondrio. Il ridotto trasporto di energia (ATP) al citosol, associato a una ridotta produzione di ATP mitocondriale, favorisce lo sviluppo della Sindrome Fatica Cronica caratterizzato da fatica, astenia, affaticabilità, fiacchezza (4,5).

Patogenesi di disregolazione endocrina

Studi hanno dimostrato anche una alterazione del sistema endocrino con disregolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e con ridotta produzione di cortisolo (6,7). Ulteriori studi hanno evidenziato un'alterata produzione di melatonina, un ormone prodotto dalla ghiandola pineale, detta anche epifisi, che agisce sull’ipotalamo con la funzione di regolare il ciclo sonno-veglia.

Negli ultimi anni gli interessi della comunità scientifica sono notevolmente aumentati e gli studi internazionali hanno evidenziato che la patologia è su base biologica e biochimica e non su base psicologica (8,9,10,11,12), anche se alcuni pazienti con la CFS possono presentare disturbi psicologici come ansia, depressione, disturbi dell’umore, disturbi ossessivi compulsivi. È stata, infatti, eseguita una RM encefalo in un gruppo di 25 pazienti affetti da CFS e in un gruppo di 25 persone normali come gruppo di controllo. La RM encefalo ha evidenziato nei pazienti con CFS una degenerazione della sostanza bianca con alterato segnale soprattutto nella zona talamica ventrolaterale e nella capsula interna e prefrontale nelle sequenze T1w.

Patogenesi microbiota intestinale ed alterazioni della permeabilità intestinale

L’alterazione del microbiota intestinale e della permeabilità intestinale, giocano un ruolo fondamentale nella ME/CFS, infatti, buona parte del percorso terapeutico è incentrato anche nel trattamento delle alterazioni del microbiota e della permeabilità intestinale tramite dieta ketogenica, butirrato, pre e probiotici e altri integratori necessari a migliorare la permeabilità intestinale e il microbiota.

Comorbilità

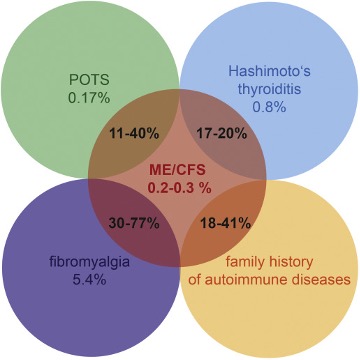

La ME/CFS presenta nella maggior parte dei casi, comorbilità con la Fibromialgia, altre patologie autoimmuni, la tiroidite di Hashimoto e sindrome da tachicardia posturale ortostatica.

Terapie

Essendo una sindrome molto complessa, multisistemica, cronica e debilitante, l’approccio terapeutico deve essere integrato e mirato alla risoluzione della relativa patogenesi. In molti pazienti sono coinvolti più sistemi e più meccanismi eziopatogenesi per cui i risultati terapeutici e la guarigione dipendono dalla capacità del medico nel sapere individuare le cause e nel saper prescrivere le terapie più appropriate in base ai risultati diagnostici e al quadro clinico e sintomatologico anche con il supporto della medicina tradizionale cinese e della fitoterapia e dietetica cinese.

Per trattare il dolore articolare e muscolare e per migliorare l'astenia, fiacchezza e fatica è fondamentale l'uso dell'agopuntura classica e addominale integrando ricette tipiche della fitoterapia cinese e un piano alimentare sempre secondo le linee guida della dietetica tradizionale cinese.

Se necessario può essere associata, sopratutto nei pazienti con evidente compromissione del sistema immunitario e con la presenza di autoanticorpi, tali da far sospettare un quadro clinico caratterizzato anche dalla presenza di fibromialgia, una terapia immunologica di regolazione con l'utilizzo in low dose di citochine, interleuchine, fattori di crescita e neuropeptiti. La medicina fisiologica di regolazione serve a riportare un organismo malato nelle condizioni cliniche di partenza utilizzando molecole biologiche normalmente prodotte dall'organismo stesso.

Inoltre vanno sempre integrati trattamenti personalizzati in base alle caratteristiche individuali del paziente e al quadro clinico e sintomatologico che è spesso diverso da paziente a paziente.